El significado del vacío

- Compass.

- hace 6 días

- 12 Min. de lectura

Autor: Guillermo Beguerisse Hormaechea

¿Contraseña?...

Esta semana el artículo no es de un minuto de lectura. Espero eso no lo desanime, querido lector, pues deseo que con los siguientes párrafos pueda confrontar la mirada divisoria que desde medios más grandes esperan que tengamos como humanos.

«Once a Noun, Now a Verb #1» - Lari Pittman

El mundo se ha llenado. A donde quiera que voltee algo está sucediendo, algo está siendo grabado, algo está siendo transmitido. Si decide abrir una aplicación en su celular, de inmediato le asalta una secuencia infinita de anuncios, de estilos de vida, de necesidades que no ha satisfecho, de circunstancias nuevas, de expertos que le indican lo que no ha considerado. Todo lo que no sabe, todo lo que sabe, todo lo que quisiera no saber, todo simplemente se le entrega en cuestión de segundos. El término renacentista «horror vacui» (miedo al vacío) parece ser la norma; siempre hay algo nuevo, disponible y al alcance y, de preferencia, comercializable. En un mundo repleto lo único que nos queda es voltear a ver el vacío. No en un sentido nihilista, en donde erróneamente, ya nada importa y un cinismo desesperanzado se apodera del sentido de vida remanente, sino en el sentido contrario, en buscar las cosas que en silencio y en lo invisible nos dan el espacio necesario para la reflexión profunda, para el encuentro con uno mismo y que nos reconectan con la realidad.

Ferdinand de Saussure

La semiótica es la disciplina que se encarga del estudio de los símbolos como sistemas de comunicación. Piense en los emojis que envía o en los semáforos que coordinan el tránsito. Muchos términos y conceptos de la semiótica los introdujo el suizo Ferdinand de Saussure entre el siglo XIX y XX. Él definió como signo cualquier movimiento, gesto, imagen, patrón o evento que transmita un significado, por ejemplo: en la llave de un lavabo, rojo es caliente y azul es frío. Nuestras acciones a menudo están regidas por la interpretación de estos mensajes insertados en convenciones culturales, como los colores de un semáforo que sólo tienen sentido en una cultura con automóviles. Esto es algo que aprendemos desde niños y requiere una exposición constante a nuestra cultura para comprender su significado. Otro ejemplo: las novias en China se visten de rojo para simbolizar buena suerte, felicidad y prosperidad, mientras que en Occidente de blanco para simbolizar pureza, compromiso y esperanza. Necesitamos entender el contexto cultural en el que se comunica algo para comprender su significado y en consecuencia actuar —palabra clave—.

La cultura son las artes, las ideas, las expresiones intelectuales de una sociedad. Tradicionalmente podemos incluir a la literatura, a la pintura, y a la música entre otras, pero en el mundo contemporáneo también debemos incluir al cine, a la televisión, a la publicidad y a las redes sociales. Es importante abrir el rango de la definición de cultura ya que es por medio de ella que interpretamos y damos significado al mundo que nos rodea. Estas son las herramientas con las que tratamos de responder preguntas como: ¿qué significa ser humano? ¿cómo debemos vivir? ¿qué es el amor? Son dudas que todos nos preguntamos en algún momento y, si la cultura es cómo representamos la realidad, ¿de dónde estamos aprendiendo a responder estas preguntas tan trascendentales? ¿De libros de filosofía o de realities? ¿De mitología clásica o de stories? Hay tantas voces y mensajes que es difícil distinguir cuáles son los que nos darán las respuestas verdaderas. Este es el mundo hiperreal de la postmodernidad, en donde saber cómo funciona un símbolo no es complicado, lo hacemos a diario, lo difícil es que el contexto cada vez es más confuso. Para explicar esto correctamente tenemos que acercarnos al pensamiento de un hombre bastante controversial, pero que sin duda es un pilar para entender el papel que tienen en nuestra civilización los medios —quienes sirven el contexto a los símbolos—.

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard fue un académico francés que explicó el desarrollo de la cultura occidental en tres etapas distintas. Si bien está incluido entre los filósofos postmodernos —que a algunos lectores les puede parecer un compendio de medallistas de oro mientras que a otros una lista de candidatos al ostracismo—, le pido, querido lector, que no se deje llevar aún por habladurías. Según Baudrillard, al principio estaba la cultura premoderna, donde no había televisión ni cine, pero sí había mucho arte; del clásico, del «de toda la vida». Los artistas miraban lo que les rodeaba y lo representaban dentro de su comprensión del mundo: la visión de la civilización occidental. El pensamiento grecorromano y judeocristiano sirvió para definir qué significaba ser humano, cómo vivir, y cómo reconocer lo bueno y lo malo. A esto Baudrillard le llamó la «gran narrativa». Si esa visión es correcta o incorrecta, no es del interés de este artículo, simplemente era la realidad. Una realidad que cambió tras la ilustración del siglo XVIII, pasó por la revolución industrial en el XIX y culminó con las guerras del siglo XX. De pronto existieron las imágenes de reproducción masiva: la fotografía, el cine, la impresión y la distribución a un ritmo extraordinario. Ya no era necesario ser rico para tener el cuadro de un maestro flamenco, ya se podía tener una fotografía (al igual que cualquiera). Baudrillard llamó «simulaciones» a estas representaciones de la realidad, y por medio de ellas se incluyeron ideas nuevas en la cultura; algunas políticas, como la propaganda nazi o la soviética, o radicales, como el consumismo como estilo de vida. Las mismas preguntas de antes se comenzaron a responder con ideas distintas. Finalmente, avancemos desde mediados del siglo XX y hasta nuestros días, donde generaciones enteras crecimos rodeadas de imágenes producidas en masa, imágenes editadas, trabajadas, idealizadas, «más reales que lo real»; y que se convirtieron en nuestra cultura. ¿Cuántas películas ha visto en su vida, querido lector? Le apuesto a que supera las mil, y de muchas de ellas no sólo reconoce diálogos, sino que los puede utilizar en contextos sociales sin temor a ser mal interpretado. Cada video que nos presenta un red social, los anuncios que nos sirven, cada meme, cada post, es tan real como los árboles o la silla en la que está sentado. Si no lo cree, ¿qué siente cuando alguien lo deja leído en WhatsApp? Esas palomitas azules desencadenan un sentimiento y no son más que pixeles. Este es el mundo postmoderno y sobre ello es importante reconocer:

1. La realidad —algunos incluso le anteponen pronombres posesivos—, está formada por representaciones culturales. Esto significa que cuando creamos algo inevitablemente hacemos referencia a algo anterior. Este concepto no es nuevo, así como nada es nuevo bajo el sol, y se le llama intertextualidad. La cultura no se basa en un referente original, sino en «simulacros». Es decir, simulaciones de simulaciones. Aquiles se venga contra Héctor, Hamlet contra Claudio, y La Novia contra Bill. Homero, Shakespeare, Tarantino, distinto siglo, mismo tema.

2. Debido a todos los medios que nos rodean ya no podemos distinguir entre simulación y realidad. Esto se llama hiperrealidad. Por ejemplo: ¿de dónde es más probable que usted sepa cómo se vivía en la Edad Media, de artículos especializados de doctores en Historia o de las películas que ha visto? Con mucha facilidad aceptamos la simulación como un hecho y esto tiene implicaciones más amplias. ¿Cuánto de lo que vemos en redes sociales es verdadero? ¿Y en las noticias? Si volvemos a la pregunta «¿qué significa ser humano?», ¿qué tan seguros podemos estar de que nuestra respuesta no está influida por alguna publicación de Instagram? Ya no podemos distinguir entre lo simulado y lo real.

3. Con tantos medios a nuestro alrededor, con mensajes contradictorios, el significado a implosionado. Si antes hablamos de que la cultura occidental funcionaba bajo la «gran narrativa», ahora se puede encontrar cualquier significado en cualquier lugar. De pronto la realidad se convirtió en «mi realidad», «tu realidad», «su realidad», y el significado de los símbolos se perdió entre cada uno de esos contextos. No en vano cada vez se dialoga menos y se actúa sin miramientos ni consideración hacia los demás.

El «horror vacui» se apoderó del mundo y éste se llenó de tanto que se expulsó el significado de las cosas. Contrario a lo esperado, se vació de significado y se llenó de contenido creado para consumo y comercio. Tal vez el «horror vacui» debería de redireccionarse para aterrarnos de lo vacío que se ha convertido todo y volcarnos hacia un mundo con profundidad. Con calidad y no cantidad.

El arte honesto, en su constante evolución, ha explorado un sinfín de recursos, para conectar con el espectador. Entre ellos, uno que ha cautivado a artistas a lo largo de los siglos es el concepto de vacío. Lejos de ser una ausencia, el concepto se erige como un elemento poderoso, capaz de transmitir ideas, profundizar en emociones y, sobre todo, de hacernos reconectar. El vacío va más allá de la ausencia, se debe entender como un espacio de interpretación. Contrario a lo que los medios nos presentan constantemente, puntos de vista prefabricados y repeticiones ad nauseam de las mismas ideas, el espacio vacío se conserva como un espacio de interpretación, donde el espectador entra y se puede vincular personalmente con el mensaje. En un mundo saturado, el vacío ofrece un respiro, invita a la reflexión y nos aleja de la regurgitación de ideas. Veamos tres ejemplos.

«Retrato de una mujer joven» - Amedeo Modigliani, 1918

Amedeo Modigliani, aunque delineaba los ojos en sus cuadros, rara vez pintaba las pupilas. Esta elección estilística surgió de mucha experimentación a lo largo de una vida inspirada en su frase: «Cuando conozca tu alma, pintaré tus ojos». Este comportamiento muestra mucha intuición y un profundo respeto de sus modelos. Hay una sabiduría en su arte en donde no todo está dicho, donde no todo se aborda desde el punto de vista del experto, donde existe un espacio para la mejora y un reconocimiento de la posibilidad del error. «Cuando conozca tu alma, pintaré tus ojos», denota igualdad y respeto: no te plasmaré de cierta manera, no te comprenderé de una sola forma, a menos que realmente sepa quién eres, a menos que realmente conozca tu alma pura. Actuar de esta manera nos permite aproximarnos a otras personas con humildad y apertura. En lugar de encasillarlas en personas de derechas o de izquierdas, conservadoras o progresistas, privilegiadas o desprotegidas, en lugar de utilizar segmentaciones prefabricadas y surtidas por discursos repetitivos, divisorios y francamente superficiales, aproximarnos como lo haría Modigliani nos motiva a ejercitar la apertura, a reservar nuestros prejuicios y a darle lugar al reconocimiento humano. Significa entender que nos tomará tiempo conocer a una persona y todo lo que en ella se engloba. Usar el vacío es darnos un espacio en el que la otra persona se pueda desplegar con confianza.

El ascenso de Mahoma al cielo (mi'rāj), siglo XVI

En el Corán no se prohíbe la representación figurativa, sin embargo, el arte islámico la evita para alejarse del paganismo o la adoración superficial de la imagen. Esta forma de aproximarse al arte arranca de la tradición oral abbasí que insistía en evitar la idolatría y dirigir la veneración sólo a Alá. Los ḥadīces, dichos o conversaciones que para el islam representa las acciones del profeta Mahoma (y de los imanes en el caso de los chiíes), dicen: «El que haya hecho imágenes será requerido, el día de la resurrección de los muertos, para que le dé un alma, pero no podrá hacerlo… maldito quien haya pintado un ser vivo… no pintéis más que árboles, flores y seres inanimados». De esta manera se castigaba la soberbia del artista que al pintar quería crear como si de un dios se tratara. Si bien esto se matizó con el paso de la historia, es una realidad que en el arte islámico se prefirió darle protagonismo a la figura geométrica con resultados francamente impresionantes. No obstante, en ciertos contextos se permitió representar la figura humana, incluso pasajes de la vida de Mahoma, pero casi siempre con una curiosidad: no se le pinta la cara al profeta. Esto no sólo sucede en el arte pictórico de la Edad de Oro del islam o durante el Imperio Otomano, sino que incluso se respeta hasta nuestros días. Un ejemplo muy ocurrente se encuentra en la película «El mensaje», de 1976 dirigida por Moustapha Akkad. En ella se cuenta la vida de Mahoma y su papel como profeta del islam hasta su regreso triunfal a La Meca. La película no sólo se rodó de manera simultánea en árabe y en inglés, con elencos distintos para cada versión, sino que tuvo la delicadeza de no mostrar en ningún momento la cara del profeta. ¡El protagonista de la historia no aparece ni se escucha en la película! Es curioso como un medio de reproducción masiva, como es el cine, tuvo en consideración un contexto cultural de cientos de años de antigüedad. Pensar de esta manera nos hace menos arrogantes a la hora de considerar nuestra era como el pináculo de la humanidad, y nos permite aproximarnos con mayor apertura a distintas formas de pensar. La tradición muchas veces nos puede recordar las respuestas a las preguntas que el ser humano siempre se ha hecho, nos permite distanciarnos del ruido constante y nos da un espacio en el que podemos reflexionar en un diálogo muy nutritivo con los pensadores que vivieron antes que nosotros.

«El mensaje», - Moustapha Akkad, 1976

Versión árabe con subtítulos en castellano

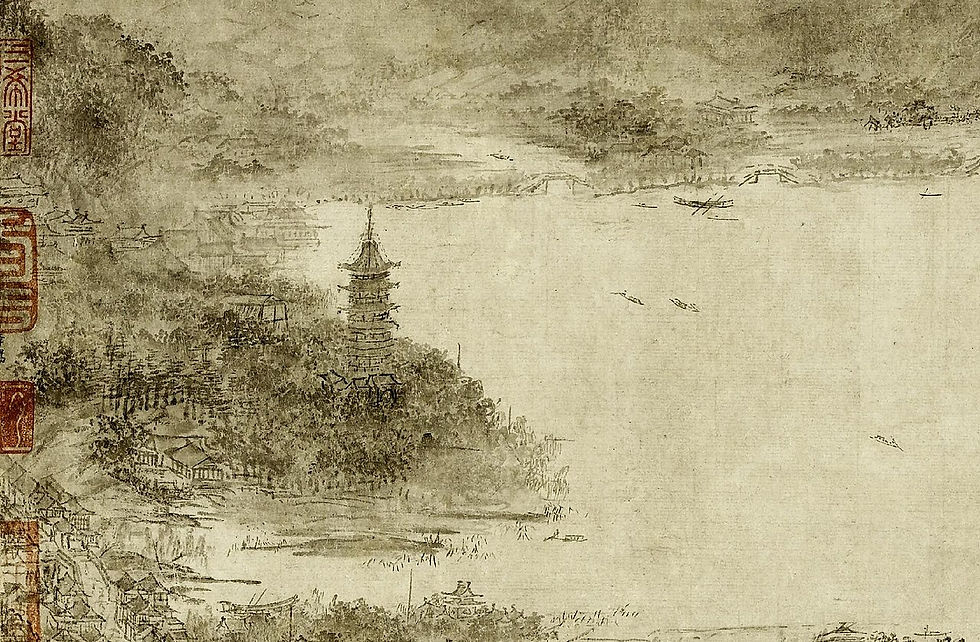

El espacio en la pintura china se construye combinando realidad con vacío. Al igual que el contenido central del pensamiento taoísta, confuciano y budista chino, el vacío y la realidad están vinculados y son unidad a la vez opuesta e indivisible. Sin este intercambio, no habría ritmo ni espíritu en la pintura. El espacio negativo no es solamente un espacio en blanco, sino un lugar de movimiento. Conlleva la función de lidiar con la relación entre tamaño, forma, densidad, desniveles y demás elementos que modela la pincelada. Es en ese espacio vacío que se puede lidiar con los cambios en la escala de grises, en donde se entiende el contraste y se refleja el sentimiento del pintor. Los artistas chinos utilizaron el espacio en blanco para crear resonancia y guiar la narrativa con una sensación de amplitud única. Conservar ese sentimiento es lo que permite que notemos la escala de valores de la tinta, es la mejor manera de entender que no todo es blanco o negro, que no todo está dado y expuesto sin margen de discusión, sino que es una escala de grises en la que podemos dar espacio al diálogo y a la interpretación. Entender que en nuestro mundo multipolar existen caminos de diálogo es la mejor manera de caminar sobre esos grises que —contrario a lo que vociferan quienes desean llevarle a su bando— son el espacio de la comprensión, no lugares de mediocridad o tibieza. En un mundo donde hay gritos en todos lados, los espacios vacíos sirven para primero guardar silencio, reflexionar y después conversar sin la interrupción de quienes buscan volatizarnos y convertirnos en productores-consumidores, alejados de nuestra verdadera vocación de creadores-apreciadores.

«Lago del Oeste» - Li Song, siglo XIII, dinastía Song del Sur

Busquemos esos espacios vacíos o creémoslos para ahí reconectar como seres humanos, reconocernos en nuestros antepasados, en el prójimo y así descifrar aquellos grises que nos hacen tan ricos. Alejémonos de las ideas preconcebidas que se nos repiten incansablemente desde cualquier pantalla, busquemos las voces que desde ahí luchan por darnos un punto de vista distinto, conquistemos de nuevo nuestro pensamiento y volvamos a construir puentes de significado en donde podamos dialogar y crear una sociedad que realmente le tenga miedo al vacío. Pero no al vacío físico, sino a aquello que está vacío de significado. Está en nuestras manos, querido lector, no dejar de pensar por nosotros mismos con la humildad suficiente para reconocer las ideas propias de las de aquellos a quienes les damos la oportunidad de expresarse en el espacio que les damos. No pintemos los ojos hasta conocer al otro. Busquemos arte de calidad, respetuoso y enriquecedor, puntos de vista originales e inteligentes, no nos conformemos con lo que nos entrega un algoritmo optimizado para embrutecernos y hacernos consumir sin ningún tipo de reflexión.

Que la falta de curiosidad no decolore su mundo, querido lector.

Si usted, apreciado lector, llegó hasta aquí, se nota que está acostumbrado a dedicarle tiempo a su propia educación. Nunca deje de ser así. Además de lector, seguramente usted es un buen viajero y sabe que antes de partir uno debe aprender a apreciar lo que verá en su destino. Si tiene un viaje en puerta nos gustaría ayudarle a ver los colores que se camuflan al que no se informa. Dé clic aquí y descubra cómo podemos ayudarlo.

Aprende más:

Nuestro libro recomendado es - Periplo - Viaja por el mundo con 100 cápsulas de su historia

por Fermín Beguerisse Hormaechea y Guillermo Beguerisse Hormaechea Descúbrelo en:

Fuentes:

ElArteHoy.com. 2024. El vacío en el arte conceptual: una exploración visual. 23 de septiembre. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://elartehoy.com/el-vacio-en-el-arte-conceptual-una-exploracion-visual/.

The Media Insider. 2022. Postmodernism explained for beginners! Jean Baudrillard Simulacra and Hyperreality explained. 13 de febrero. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=5D86_ptqd8I&ab_channel=TheMediaInsider.

Mengíbar Alarcón, Jose Francisco. 2024. El vacío: Un lienzo infinito en la Historia del Arte. 15 de abril. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://kleinmagazine.es/vacio-historia-del-arte/.

Nordquist, Richard. 2024. Semiotics Definition and Examples. 23 de septiembre. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://www.thoughtco.com/semiotics-definition-1692082.

Patronato de la Alhambra. 2025. La representación figurativa en el mundo musulmán. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2020/10/FOLLETO-Figuracion.pdf.

Sign Salad. 2025. What is Semiotics? Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://signsalad.com/our-thoughts/what-is-semiotics/.

Spaggiari, Bianca. 2021. Modigliani’s Window into the Soul. 03 de diciembre. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://www.mutualart.com/Article/Modiglianis-Window-into-the-Soul-/0943C880C458BB7A.

Tianyi, Zhang. 2021. Aesthetics and Philosophical Interpretation of the ‘Intended Blank’ in Chinese Paintings. 10 de octubre. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://ijahss.net/assets/files/1633890843.pdf.

Z, Ruby. 2020. A Basic Understanding to Baudrillard’s Theory. Último acceso: 24 de febrero de 2025. https://medium.com/@ruiqianz/a-basic-understanding-to-baudrillards-theory-aa0349eb1fe7.

.jpg)

Comments